資料メモ

-

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

-

《続き2》最古の「白冠の王」の岩絵について

《続き2》最古の「白冠の王」の岩絵について

***

PDFです。

http://nabilswelim.com/downloads/K_D_rd%20.pdfエジプト学者ナビル・スウェリム教授が2010年11月に書いた(?)ものです。

簡単に要約すると、*

Manshiyet el Bakryのラビブ・ハバシュ博士の家に行った時、この岩絵の写真――犬を伴った王の行列を描いたもの――を見つけ、

研究のためにコピーすることを博士から勧められた。

そのときラビブ・ハバシュ博士は、

この図についての出版をハンス(Hans Goedicke)がするか自分がするかはっきりしていなかった、と伝えたそうです。

数年後の1985年にハンス氏に出会ったとき、この図についてたずねると、

出版についてなんと言っていたか分からない、と言ったそうです。

それから30年ほど経って、2008年に、Stan Hendrickxが(エジプトの)神聖動物について話していた時に、この図についてを思い出し、

フランシスコ(Francesco Rafael)のウェブサイトにて公表しようと考えたそうです。フランシスコに連絡すると、

この図に似たラフスケッチを『DE MORGAN, Catalogue des monuments et al inscriptions, 1894』から発見し、

またスタン氏Stan Hendrickxにコピーを送ったそうです。

スタン氏から連絡があり、

岩絵について出版されたものを読み返したが、これは今まで出版された様子がないということ、

(岩絵について詳しい知人に確認しても、まったく知らなかった)

この場面はナルメル王とさそり王の棍棒頭との関連性において最も興味深く、この犬はこの場面に属しており、「王の動物」として表されている最も最近の(新しい?)ものと見ることができる、ということを伝え、

将来出版されるときのために描画を準備してくれたということです。その後、マリア・C・ガット博士が岩絵の場所を見つけた(が、残念ながら損傷していたため、修復することになった)ということです。

*******

もうひとつ、PDF

http://www.egyptologyforum.org/bbs/Hendrickx_Gatto_LR.pdfこちらは、岩絵全体について、

かなり細かく書いています。これも部分的に訳します。

*

◆はじめにこの岩絵の(王の記念祭のシーンの)写真は

1970年代にDieter Johannesによって、ラビブ・ハバシュ博士のために撮られたもので、

残念ながらこれ以外は残っていない。この場面の描かれた部分は、

すでにA.H.Sayceによって19世紀後期に観察されていたために

より精密に明らかにすることが出来る。

しかし当時、ナルメル王のパレットやさそり王の棍棒頭というものがまだ見つかっていなかったために、これが初期王朝時代のものであるとか、王を描いたものであるということに気付けなかった。2008年に

マリア・C・ガット博士が岩絵の場所を発見するが、

1970年代に撮られた写真と比べて損傷が激しく、

のみで深く削られたような跡が岩絵全体にあった。

明らかに故意のもので、子供にはできそうもないものだった。

船室と人物の図形は特に破壊者の関心の的だったらしい(損傷が激しい)。

全体を取り除こうと、より大きなのみを使った跡も見受けられる。◆描写

岩絵は狭い峡谷に位置し、

涸れ谷から見ることが難しいため、

一帯の調査をしていた最近でも発見できなかった。

ただし、その場所自体が「隠されている」わけではないので、

見つけさえすれば位置を示すのは難しくない場所にある。損傷はあったが、全体のレイアウトを知るには問題なかった。

王の描かれた図のほか、

5つの船と他にちょっとした要素が見られる。

人とボートは左に向いており、

人は涸れ谷(つまりアスワン)の方を向いてるように表されている。

岩絵の全体のグループが単一の存在で、

船についた枝々など細部から判断するに、全てひとりのアーティストによって描かれたものと思われる。王の図のある部分は、

それぞれの図形の位置が残っているためにまだ判別できるが、

ほぼ全体の細部がなくなってしまっている。

けれど、昔の写真と今もまだ見えてる部分を合わせれば、この場面の正確な復元は可能だろう。

5つの船のうち4つはほとんど形も詳細も同じで、

先頭も船尾も高く、弧を描いていて、覆いの上のほうを縄でチェック柄にした二つの船室がついている。

5つめの船はよりぎこちなく、岩絵の底に描かれ、

上の、王の図像が描かれたグループの船より下方にある。

先頭や船尾が他の船と同じくらい高く描かれていますが、他のものと違い、それは幅広くも、湾曲してもなく、代わりに幅が狭く、尖っている。

この船にはひとつの船室しかなく、縄のチェック柄を欠いている。この船が“下位の”位置にあり、

これが涸れ谷からやってきて初めての船の対戦であった事実から、

この岩絵が全体で「渡来」を表現していると考えられる。

3つのボートは低めに描かれ、

王のグループと関連付けられる1つは初めに表される。

内容に関して、これが岩絵全体で最も重要な要素であるだけでなく、

涸れ谷から来る誰もが、この岩絵の重要な部分にすぐ注意を向けられるようにしている。

ボートより上に描かれた犬の位置は

その後ろの王と比較して、動物は低い地位にあるという理由に違いない。

このことが明らかに犬を船と結び付けるが、

厳密に言えばこれらの部分が王の場面の一部と考えられたに違いない。二つ目の船の上に二人の人物が見えるが、

残念ながらこれらは今、のみで削り去られてしまっている。

最後の船の上には、何も表されていないらしい。今議論した、

3つの船の上にある大きな船は、

より以前に描かれて残されていたキリンの絵と合体させるために、より高い位置に描かれた。

このキリンは岩絵の他の全ての要素に比べてより古いスケッチ・スタイルで描かれ、明らかに別の人間の手によるものである。

最後に、

この岩絵で最も重要な要素である、初めの舟の前に描かれた4人の男性の列について。

彼らは岩壁の縁に描かれているため、侵食されにくかった。

そしてだからこそ、この列は元はもっと多くの人数で構成されていたかもしれない。

彼らはロープを手にし、それが船自身に繋がっていないというのに、明らかに後ろの船を引いている。

似たような場面は、かなり頻繁に岩絵に表され、

それらは様々な解釈をされているが、われわれの意見では、船の行列に関係していると考えられ、それは議論中の場面によって確証されそうである。年代的な位置はおそらく

さそり王の棍棒頭がすでにロイヤルグループに入ると主張される頃かその直前。(?)

さそり王の棍棒頭の図像表現とよく似ており、

神の標章持ちと、扇持ち、そして白冠の位置などが関係していることはすでに述べられている。

しかし今、もう2つを議題に加えなければならないだろう。

1つめ。

最初に船の上に縄でチェック柄を施していると書いたが

これはナカダⅡ期の岩絵や土器に見られる船には表されていない。

しかし、先王朝時代後期と初期王朝時代には常に表されている。

2つめ。

より重要なのは、四人の船を引くものたちの描写スタイルに関係している。

まず、彼らは公式なエジプトスタイルで、つまり顔は横向き、体は正面を向いて描かれている。

次に、彼らは先王朝時代後期のパレットに描かれたほとんどの男性の図と同じくあごひげをつけているが、

ナルメル王のパレットでは、王の傍にいる最も重要な人物は、王のサンダル持ちを含め、あごひげをつけていない。初期王朝時代の記念碑と

公式なスタイルにおいて関連があることに加えて、

ナグ・エルハンドゥラブの絵は上エジプトの岩絵と主題のつながりが見られる。

その例は、船と動物の組み合わせ、

そして船を引く人の存在である。

これに着目すると、そこにはもっとも興味深い、岩絵から公式な絵への「過渡期」が見られる。

しかしこれにはナグ・エルハンドゥラブの全ての岩絵の前後関係について更なる研究が必要となるだろう。

もちろん、最近出版された、同じ谷にある別の、船の描かれた岩絵の場面との前後関係を議論しなければならない。

その(別の岩絵の)船は上で議論したものと形やサイズが同じで、

いくつかは船首の内側に花の模様を飾っている。

その船のうちひとつに、ここに表現されたものとよく似た、白冠をかぶっているように見える王の姿が正しい方法で(?)描かれている。

明らかに、ナグ・エルハンドゥラブの船の場面はそれぞれつながりがあるように描かれている。

****このあたりは

他にも似たような岩絵があって

王の姿も描かれているんですね!

先王朝時代から、初期王朝時代へと変わっていく『過渡期』。

この二つの時期の、描画スタイルの違いについてもいろいろ勉強になります。キリン……であってるんでしょうか

どうしてそれに合わせたんだろう???

とにかく全体を図で見ないと、どうも分かりにくいです。

****さて

上のほうのリンク

http://nabilswelim.com/downloads/K_D_rd%20.pdfに、線で起こした図がありますが、

これを見ると、神の旗竿の上にあるもの(標章)は・左側=前も後ろも、船か月のように湾曲して立ち上がっている。内側には鳥?

・右側=前だけが立ち上がっている。二つの耳が上に向かって立っており、長めの尾は下に向いている(セト・アニマルではない)で、

左側はアンティ(船に乗る鳥の神。ネムティ)に似ているし

(アビドスUj墓出土のラベル110に表されているような

http://content.yudu.com/Library/A1ij30/AbydosTombUj/resources/21.htm)、

右側は、「前が立ち上がって」いて尾のある動物でセト・アニマルじゃないので

こういうシーンの標章によく見られるものの中では

ウプウアウトに似ていますね。

神聖動物としての犬について

あまりよく知らないので

機会があったら調べてみたいです。

**

◇関連ブログ

「最古の「白冠の王」の画の“再”発見 」

「《続き1》最古の「白冠の王」の岩絵 」PR -

《続き1》最古の「白冠の王」の岩絵

●《続き》最古の「白冠の王」の岩絵

マリア・カルメラ・ガット博士のブログより

http://yale.academia.edu/MariaCGatto/Blog/18399/DISCOVERED-IN-ASWAN-THE-EARLIEST-REPRESENTATION-OF-AN-EGYPTIAN-KING-WEARING-THE-WHITE-CROWNもう少し詳しく情報が載っていたので

(残念ながら図は無しです)

かぶらない程度に、少し訳してみます。****

エール大学とベルリンのBologna and Provinciale Hogeschool大学からなる調査隊が、

約半世紀前に有名なエジプト学者ラビブ・ハバシュによって、アスワン北部のナイル川西岸ナル・エルハンドゥラブ付近で発見された遺跡の、

第一の碑文の移転と、デジタル記録を、完了しました。

この新しい、徹底的な研究は、

以前は知られていなかった、国王のイメージについて、重要な、初期王朝時代の周期(サイクル)をあぶりだしています。

初期のヒエログリフの銘についてもそうです。

この遺跡は近年、部分的に損傷を受けていましたが、

デジタル手法と、ハバシュ博士の写真(現在はルクソールのシカゴ・ハウスにあり)が有効であったおかげで、

主な図は描写とデジタル・イメージによって再構築することが出来ました。

この図像グループと短い刻銘――紀元前およそ3200年、王朝時代のあけぼの期に刻まれた――にはもっとも初期の描写が記録されています。

それには、国家の記念祭の主要素が全てそろっているのです。

・エジプトの冠と思われるものをかぶった、エジプトの支配者

・「ホルスの従者たち」

・国家裁判所

これらはパレルモ・ストーンなどで説明され、初期王朝時代のものとして知られています。

ナグ・エルハンドゥラブの場面はユニークで、

船と動物が優勢な力のイメージをもった、儀式的な先王朝時代の記念祭の世界と、

事象を支配する人間の指導者のイメージをもった、国家的なファラオの記念祭の世界とを、繋げています。

また、このイメージの周期(サイクル)は

最高の(人間の)聖職者としての

統治者の出現と、人と神の力が具現化される兆候とを示している、といえるかもしれません。

ナグ・エルハンドゥラブの周期は

先王朝時代の古い船で行う記念祭の周期の最後にあたり、

王位の象徴――白冠のもっとも古い形状がここに描かれています――を身につけたファラオが統括する周期のはじめにあたります。

またこの周期は

こうした図像がヒエログリフによって注解されるはじめの周期です。

「つき従う」を意味する管(?vessel)のテキストは、おそらく「ホルスの従者たち」を意味し、

よってこれは、エジプトで最古の税の徴収を記録したもので、

エジプト全土、そしておそらくヌビアも含めた、国王による経済政策を説明するでしょう。

ナグ・エルハンドゥラブのイメージ周期はおそらく紀元前約3200年にあたり、

それはナカダ後期に該当します。

言い換えれば、サソリ王(アビドスUj墓の持ち主)――第0王朝のはじめの王――と、

ナルメル――第1王朝のはじめの統治者――との、間です。

・・・・・・

****

ちょっと難解でした……合ってるかな…

岩絵自体は50年ほど前に発見されていて、

損傷したものを、修復していたのですね。

その中に、最古と思われる、白冠の王の図があった(これが発見)、

ということでしょうか。

岩絵から読み取ることが出来ること、

いろいろ勉強になります。

◇関連ブログ

「最古の「白冠の王」の画の“再”発見 」

このエントリの続き↓

「《続き2》最古の「白冠の王」の岩絵 」 -

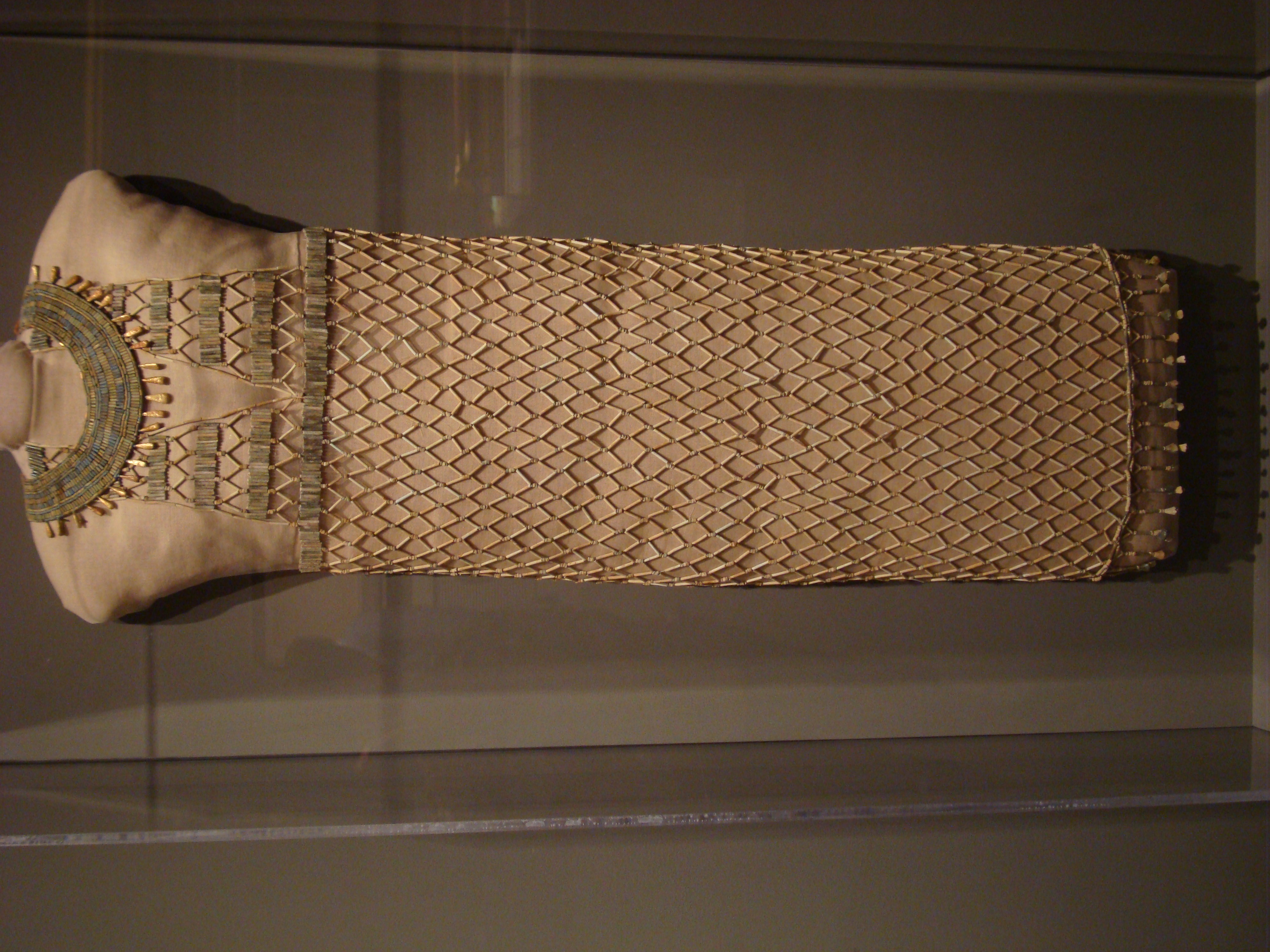

ビーズネット・ドレス

ビーズネット・ドレス

http://petriemuseum.com/blog/beadnet-dress/

<第5王朝(カウQauの墓より。UC17743)>ロンドン大学ピートリー博物館第5王朝(カウQauの墓より。UC17743)のものだそうで。古王国時代ですね。

発見当時、このビーズが動くとちゃりちゃり鳴ることから、踊り子さん用だと考えられていたようですが、

よくよく、壁画を見ると、

女神様とかの服に、ひし形の模様があって、

それが、このビーズドレスにそっくり!

ということで、

これは、おそらく亜麻布のドレスの上に、飾りとして縫いつけた、もしくは装着したものだろう、ということです。胸のキャップがものすごく気になりますが(笑)

これ、死者用の特別製じゃなくて、本当に着ていたんでしょうか……。

胸の上を縦に走る二本の帯や

アンダーの辺りをぐるっと巡る帯状のビーズ。

見れば見るほど、壁画で描かれていたものだ!と。

帯のような部分も、ビーズだったんですね!

そして、下の方は、房になって、垂れ下がっているようです。ビーズはファイアンス製だそうです。

古代の服装って本当に気になって。

見た途端「これは!」と思って記事に。他に出土例はないのでしょうか?

そう思って探してみると…<ギザ、第4王朝(クフ王の治世)>ボストン美術館

上のものと違う?同じ美術館、古王国時代のもの

ちょっとみつかりましたー!

キレイですよお!

今でもいけるんじゃないかと!! -

『大ピラミッドに隠された二つの部屋』入り口は?(2)

『大ピラミッドに隠された二つの部屋』入り口は?(2)

http://www.talkingpyramids.com/two-secret-pyramid-chambers-revealed/

の、下のほう、更新部分です。

一つ前の記事で訳していたものhttp://siryoumemo.blog.shinobi.jp/Entry/189/の、続きです。

では、また意訳してみます。*****

* 更新 *

私がこの記事を投稿したあと、ジャン・ピエールが北側の石の配列の意義と、西の壁とどう違うかを説明する手紙を送ってきました。

隠された入り口の上部にある石はその左右の石に支えられている、という手がかりはそう単純ではなく、支えとなる柱廊(portico)が二列4ブロックの高さで作られ、頂上にまぐさ(横木)を据えている、ということでした。

----(以下、ジャン・ピエール・ウーダン氏の説明)----

第二の入り口を隠すブロックのために、北の壁の後ろの通路が存在することを証明する図をいくつか添えます。

北の壁にかかる何千トンもの負荷のすべては、壁に見せかけた(?)強力な柱廊(赤で示した)で支えられています。3つのブロック、それぞれ3.5トン以下程度のもの(黄色で示した)が封印ブロック(白で示した)の上にあり、それらも巧妙に、柱廊に支えられています。入り口のブロックだけが、全ての負荷から免れています。

封印ブロック(赤矢印)と上の3つは、柱廊の間に残された空間を埋めている。まぐさに長い亀裂が見える。

はじめのブロック、つまり入り口のブロックの上にあるまぐさは、Al-Mamoun がブロックの基底に穴を掘ったときに亀裂が入りました。――ご存知、この部屋の壁面は32mありますが、彼はちょうどこのブロックの基底を掘ったんです。興味深いことです――おそらく、葬儀のあとにブロックを押すのに使用した砂の形跡かたっぷり押しこまれたモルタルがあったくらいでしょう。まぐさの亀裂は、上部の第一の石と第二の石の間に小さな隙間があった証拠です。隙間は、封印ブロックを後ろの通路から押し入れるのに十分なゆとりをつくっているのです。

封印ブロックもまた、右側が欠けています。まぐさに亀裂が入ったときに上からの負荷によって砕けたのでしょう。

亀裂は第四列目の、柱廊でも起こっています。これらの詳細すべてが非常にわずかな解決の証拠なのです。

この図では、ブロック右側のゆるい接合部分が1988年にSCAの修復作業によって埋め合わされたことが分かります。こうして埋め合わせられても、この接合部分にはクレジットカードを差し込む余裕があるのです。さらに、封印ブロックの位置は残りの壁のものと同じではありません。同じクレジットカードを封印ブロックに沿って滑らせると、右の石につまづくのです。

基底部分では、床の石版はAl-Mamoun(とヴィース)が穴を掘ったあと1998年に修理されています。

(黄色で示したのが、Al-Mamounの掘った部分です)

1986年に実施された微少重量測定(?Microgravimetry)で、ちょうどこの封印ブロックの後ろに陰性の異常(?negative anomaly )が示されました。

『Microgravimetry probes the Great Pyramid』 1987年1月Geophyics magazine出版 より抜粋「主な陰性の異常(negative anomaly)は王の間の床の北西の角です」

これは王妃の間で見つけることのできる同じ類の入り口と通路です。

吉村教授と早稲田大学の調査隊がレーダーを用いた二つの調査を、1987年に王妃の間で行いました。どちらの調査でも同様の結果が得られ、公式報告で説明されています。

(『エジプトの文化の研究 No.8 非破壊的なピラミッド調査(2)』)

そこには、既知のものと平行して伸びる30mの長さの第二の回廊が見つかったと報告されており、この回廊は北向きの壁の北西の角から始まっている、とあります。<王の間も同様に>

そしてこの第二の回廊の位置は北のシャフト(通気口)の位置についてを説明します。シャフトは、東と西の回廊の壁のちょうど間に挿入されているのです。

そしてそこにセットすると、このシャフトは王の間の二つの全室から伸びる回廊を避けるために西に向かって曲がらなければなりません。思い出してください、ピラミッドの入り口は北側にあります。王の間に行くために最も短くてすむのは、その部屋へ北の壁から入ることなのです!

さて、西の壁についてですが、

指摘されたブロックの上のまぐさにの上には、負荷を受け止めるための柱廊がありません。

何千トンという上からの負荷は全てそのブロックに注がれます。(この写真では、北の壁にある3つの隙間を埋めたブロックがよく識別できます)-----(説明、以上)-----

******

同じことをいくらか繰り返しましたが、

北だけでなく、西にもあると思われた石が、実は北のものと様子が違うということが、細かく説明されていたようです。

負荷の問題は、専門的過ぎて、よく分からないので、そうなのかあ、というくらいですが……。

ここでも、ウーダン氏はあの、王妃の間から伸びる通気口の「奇妙な屈折」を理由に挙げています。説得力があるように感じます。

王妃の間から伸びているらしい回廊の存在。同じものが王の間にあっても、不思議じゃない気がします(しかし王妃の間は一体なんなんだろう)。

加えて、ここで説明された「既知の回廊と、第二の回廊の間から、通気口(と呼ばれるシャフト)が伸びている」というのは、なんだか意味深な感じがしてしまいますね。

封印ブロックだと信じられている石の周りに、隙間があること(それを修復と称して埋めていること)も気になるところです。ひとつ、ブログの筆者(ウナス王のピラミッドテキストのページをまとめているヴィンセント氏)が提示した疑問(どうして王妃の間と同じ、北の壁の西の角でなく、少しずれているのか)については、どうもまだよく分からないという感じですが……。

そういえば、図を見ていると

ジャン・ピエール・ウーダン氏は、ピラミッドの入り口の少し行ったところの上部に、何か部屋があると、具体的なイメージを浮かべているようですね。

どこから出てきたのかよく分からなかったのですが(汗)……。

この説も、まったくこの通りかは置いておいて、

無視できない説だな、と思いました。

-

『大ピラミッドに隠された二つの部屋』入り口は?

『大ピラミッドに隠された二つの部屋』入り口は?

http://www.talkingpyramids.com/two-secret-pyramid-chambers-revealed/

突っ込み入りました。

でも、否定的ではなく、疑問を提示しているくらいで、

しかも、更に説得力が増してる気がするのは私だけ……?

後半は、疑問に対しウーダン氏からの回答を載せています。途中から、意訳します。

(建築などの専門用語が多くて、日本語が間違っていたらすみません)***

ジャン・ピエールが完全に機械的に(デジタルシュミレーションなどによって)ピラミッド建設に参加してみたところ、既存の回廊(corrider)と通路は葬列が通るのに実用的でないと考えました。王の間にも、王妃の間にも、神官や葬列が通るための通路が必要であると考えたのです。

ジャン・ピエールをこの結論へと導いた手がかりの一つは、王の間の北側の壁にある床に接した石のひとつです。その石は、上部の大きな石を支えていません。上部の石は代わりにその石の左右に置かれた石に支えられているのです。この特徴のため、この石は出口の通路を隠しうる、とジャン・ピエールは示しました。

しかし同じことがこの部屋の他の石にも言えます。例えば西側の壁の真ん中(下の写真の、緑の枠で示したもの)です。(ジャン・ピエールの示した石は、金で示してあります)

ちなみに、初期の探検家がこの石の真正面に深い穴を掘っていますが、掘り下げただけで、北側の壁の下まで調べませんでした。床はつい最近修復されたものです。

長い空洞の形跡なら検出されています。それは、王妃の間につづく回廊の西側から伸びています。1986年、この回廊のある壁の西側の区画の石が妙な配置になっている事に気付き、フランスの調査隊が微小重力スキャンを用いて調べたことで、隠された回廊の存在を示すことが出来たのです。回廊のある西側の壁に三つの穴がうがたれ、細かい砂で埋められた空洞が見つかりました。

一年後、早稲田大学の日本調査隊が現場に到着し、地中レーダー器具を用いて回廊のある西の壁を調査したところ、その空洞は隠された回廊の可能性がある、という結果が示されました。彼らは王妃の間の壁をスキャンし、王妃の間の北の壁の、およそ3メートル後ろに長くのびた空洞を検出し、その全長が回廊に並行して伸びていることが分かりました。

「この新しく発見された通路は、王妃の間の北側の壁からちょうど1ブロックの幅だけ進んだところから始まっています。映像は王妃の間をおよそ30メートル北にいったところで終わっています。よって、通路はここで終わっているか、またはここから西へと直角に曲がっていると考えられます」そういうわけで、秘密の通路への隠された入り口は、部屋の北側の壁の西端にあるということが、王妃の間において前例として示されるでしょう。この見解でゆくと、王の間にも同じ位置に、同じような隠された入り口があるとしたほうが信用できます。

言及する価値があるだろうと思われることがもう1つ。ピラミッド・テキストが書かれているような後のピラミッドでは、壁のこの部分は通常、象徴的な『偽扉』のモチーフを表すパターンで覆われているのです。

******以上が、更新前の部分です。

あの、ウナス王の石棺をおいてある部屋の模様って、偽扉だったのか……!?

あれかと思った、ファザード? 「王宮正面」の模様かなと。

あと、王妃の間にそんな秘密があったとは知りませんでした……。

そりゃ、何か他に部屋や道があってもおかしくないですよね……考えてみれば。1ブロック先から始まる通路=石で通路の入り口をふさいだ

ということですよね。うわー。

これと同じなら分かるけど、ウーダン氏の指摘によると、左端じゃなくて1つぶん右の石で、位置が同じではないなあという感じで指摘してます。どちらにしても、

偽扉の模様が施される部分であるというのは興味深い指摘ですよね。

……それと、回廊があるのと、関係があるのかどうかは、謎ですが。王妃の間の回廊については、図を見たほうが分かりやすいですよね。

『西側の』といっていますが、壁は北向きの壁で、その壁の右のほう=西側だということみたいで(こんがらがっちゃった)。

この図については、このあと訳す「更新」部分に、ジャン・ピエール(ウーダン)氏から届いているようです。

建築家なので専門用語がよく分かりません(汗)。

続きはこちら

http://siryoumemo.blog.shinobi.jp/Entry/190/

プロフィール

ド素人が楽しくやってるだけのブログ。間違いもいっぱいあります。気付いたら直します。ご指摘感謝です。

エジプト語読んでみる、とか書いてますが、ほとんどは訳を参考に、元の表現を確認しているだけ。文法がふわふわ。

気が向いたときやるかも、みたいな。